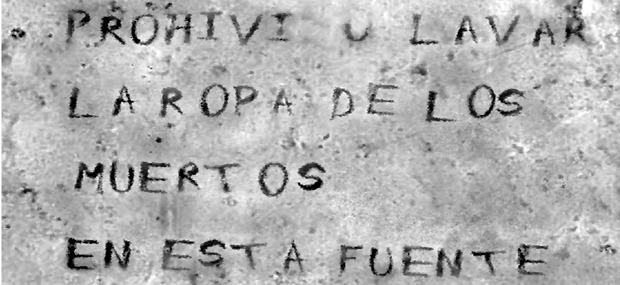

Cartel de un lavadero de Andalucía (procedencia José Flores)

Cuando termino de escribir estas líneas, 4 de abril de 2020, los españoles llevamos confinados tres semanas, junto a 3.500 millones de personass en todo el mundo. La culpa la tiene un virus bastante contagioso, un coronavirus, apenas una elemental estructura de proteínas y ácidos nucleicos, que ha puesto de rodillas a la humanidad. Una brutal cura de humildad, ante tanto exceso de soberbia y prepotencia.

Una pandemia que nos ha cogido desprevenidos, mientras distraídamente andábamos inmersos en el día a día y haciendo planes de futuro. Una sorpresa mayúscula para los gobernantes del mundo, ensimismados en sus luchas de poder, pese a ser un fenómeno relativamente recurrente (a escala local) y haber sido pronosticado por numerosos científicos.

Pues bien, en estas tres semanas de butaca y zozobra me he acordado de una historia publicada en 2012 en La Sierra del Agua (Editorial Universidad de Granada). Versaba sobre el cartel de la foto del encabezado, cuyo curioso mensaje me interesó por su relación con la etnografía del agua. Puede que algunos de ustedes leyeran la historia, una más de las recogidas en aquel libro costumbrista del agua, de uno de los macizos montañosas más salvajes y extensos de España. A raíz de ello, di algunas clases y charlas sobre viejos rituales y costumbres del agua en el mundo rural de antaño. Y verán. Cuando mostraba ese cartel, los jóvenes se removían de sus asientos, cuchicheaban y hasta sonreían. Imagino que ello era debido a varios factores. Por un lado estaba el burdo error ortográfico, pero sobre todo imagino que era porque la frase encerraba ciertas dosis de superstición y alarmismo, todo ello en el marco de una sociedad indigente y atrasada. Gentes, que se veían obligadas, seguramente con la mayor naturalidad del mundo, a reutilizar las ropas de sus muertos, incluso venciendo el miedo en situaciones epidémicas.

Ahora, cuando a esta sociedad del bienestar y el consumo desaforado le golpea esta epidemia, muy atenuada en mortandad con respecto a las de cólera o gripe española de antaño, las cosas posiblemente se verán de manera bien distinta. En apenas unos días, hemos empezado a saber de gentes agonizantes en hospitales, de improvisadas morgues e interminables filas de ataúdes. A ver casas de infectados tapiadas, o pueblos aislados de sus vecinos con barricadas por miedos al contagio. O a enfermos graves mayores de 75-80 años rechazados en hospitales para que no consumieran recursos. O a conocer casos estremecedores de personas moribundas abandonadas a su suerte en casas y, fundamentalmente, en residencias, donde expiraban en soledad y cuyos cadáveres convivían horas o incluso días con los vivos. O a conocer que los fallecidos se enterraban o incineraban sin familiares ni despedidas. Algunos dirán que se trató de hechos puntuales, forzados por la imprevisión y servicios desbordados. Y es verdad, pero es fácil imaginar las dantescas escenas que nos hubiéramos encontrado de haber tenido esta epidemia los muy limitados medios sanitarios y las mortandades de las de antaño.

En fin, en estas dramáticas circunstancias, me ha parecido oportuno echar la mirada atrás para reponer una versión adaptada del citado artículo. Un texto que giraba alrededor del papel benefactor que ejercían frente a enfermedades y epidemias dos tipos de fuentes, las de “la salud” y “las santas”. Eran remedios naturales del mundo rural de antaño, junto a hierbas, ensalmos y otros, para esquivar enfermedades y contagios ante la escasez de medios de todo tipo. Ahí va:

………..

Desde la más remota antigüedad, las fuentes jugaron múltiples funciones, no solo las más evidentes de dar de beber a personas, animales y cultivos. Eran también lugares de sociabilidad, en los que, en muchas ocasiones, las aguas tuvieron además un valor simbólico, real, religioso, supersticioso o ritual, muy arraigado, cuando los medios para sanar al cuerpo y los desasosiegos del alma ni existían ni se les esperaban. De esta forma, numerosas fuentes gozaron siempre de fama por la calidad y bondad de sus aguas como saludables e incluso sanadoras. Eran las fuentes de “la salud”. No solo era ingerir las aguas, bañarse en ellas o aplicarse sus barros, algunas minero-medicinales y termales, era también cumplir con una serie de liturgias y ritos a la hora de tomarlas. Con ello, se creía fortalecer la salud, e incluso recuperarse de debilidades y enfermedades.

“La fuente de la Salud”, en el viejo camino de la fuente del Avellano (a las faldas de la Alhambra de Granada. Cuadro de Isidoro Marín)

Pero no solo se trataba de fortalecer o sanar el cuerpo. El cuidado del alma o del espíritu era tanto o más importante, en ese binomio cuerpo y mente, que tanto practicaron las antiguas civilizaciones y también la medicina moderna. De ese modo, aparte del poder innato tranquilizante o sedante del agua, otras fuentes ejercían poderes sobre la psiquis. Lo más frecuente es que estuvieran vinculadas a una advocación sagrada o sobrenatural, y su devoción les venía como “fuentes santas”. Conviene recordar que desde la más remota antigüedad, las aguas nacientes fueron consideradas manifestación o morada de dioses. Dentro de ellas, especialmente apreciadas eran las que estaban santificadas por apariciones, milagros, fenómenos paranormales o inmersión de reliquias. Para el fervor popular, estas “aguas santas” curaban por intercesión divina o sobrenatural, de forma que gozaban de muchísimo más predicamento que las “aguas de la salud”, que actuaban solo por sus propiedades físicas. A fin de cuentas, “las aguas santas” eran el último remedio, esperanza o consuelo frente a males de muy diferente naturaleza, entre ellos los de las temidas epidemias y otras enfermedades de la época. Junto a estas aguas, era frecuente el levantamiento de cruces, hornacinas, altaricos, ermitas o santuarios. A ellas acudían especialmente los desahuciados, enfermos, inválidos y viejos. Sin olvidar a las madres con hijos recién nacidos, cuando la desnutrición y las enfermedades hacían estragos en ellos. Aparte del bautismo en el mundo cristiano, se hacía uso del agua en bendiciones, tomas, libaciones, inmersiones y baños. Y para todos los casos, siempre ayudaban las promesas, los rezos, las donaciones, los favores o los sacrificios.

También existían hechizos y supersticiones de buena o mala suerte, según los casos, y ritos adivinatorios para conocer los tratamientos o el desenlace de epidemias, enfermedades y personas concretas. Naturalmente, la mayoría de esos ritos giraban alrededor de la muerte, el principal misterio y temor de todas las civilizaciones.

Venero del santuario de Nuestra Señora de Aguas Santas (Villaverde del Río, Sevilla. Foto de A. Castillo, tomada de “Manantiales de Andalucía”, 2008)

Pero si fatalmente tenía lugar el temido desenlace de la muerte, entonces otras aguas tomaban el relevo. Eran las que servían para purificar de contagios y malos augurios a los vivos. Eran, por ejemplo, las usadas para lavarse las manos después de duelos y entierros, aunque no se hubiera tenido contacto con los allegados al difunto. Aparte de razones de higiene o sanitarias, esa práctica se creía que ahuyentaba la muerte y protegía del mal fario. Para eso estaban, entre otras, las fuentes de los muertos, los difuntos o de los camposantos, muchos de cuyos topónimos se conservan hoy día, e incluso sus funciones de antaño.

Y cierro el círculo con el cartel que encabezaba este artículo. En sentido contrario al lavado de manos, se consideraba maléfico lavar en fuentes o lavaderos públicos enseres, objetos y sobre todo ropas de muertos, incluso las vestimentas negras de los duelos. Todo ello, aparte de por razones de salubridad en algún caso, estaba mal visto y, sobre todo, era señal nuevamente de mala suerte. Especial severidad se aplicaba en épocas de enfermedades infecto-contagiosas. Para eso estaban, en caso se suma necesidad, las tinajas o las aguas fuera de vistas o sin uso.

Así pues, “Prohivido lavar las ropas de los muertos en esta fuente” no fue más que una muestra de los miedos y precauciones del mundo rural de antaño, igual que ahora lo son los confinamientos, las mascarillas o las cremaciones sumarísimas.

Ojala, aprendamos y salgamos reforzados de esta epidemia por nuestro bien. De las anteriores crisis epidémicas no aprendimos lo suficiente, quizás porque fueron locales. En el futuro, con un mundo globalizado, posiblemente la Vida no nos dará muchas más oportunidades.

Deja una respuesta