La vida me ha enseñado que las personas llevan grabadas a fuego las vivencias de su niñez. Habrá quién reniegue de ellas por infelices, quién piense que no le han influido. Puede entonces que hayan quedado «tapadas», pero ahí están, en nuestro cerebro y en el corazón, dispuestas a fluir a la más mínima oportunidad. En todos los tiempos hubo niños austeros o caprichosos, criados con cariño o abandonados, ricos o pobres, de ciudad o de campo, y así todas las mezclas posibles, y más. Los marcados por una vida al aire libre son los que hoy me interesan, un tipo de personas con marchamo especial, que se distinguen bien. En mi vida me he tropezado a menudo con ellos, especímenes mixtos, mezclados o puros camperos.

Esto viene a cuento de un rato de conversación que eché hace años, junto a un río seco, con uno de raíces bastante puras (pero no exclusivas), destetado al olor de mejoranas, jaras, pinos y encinas. Su infancia y juventud estuvo salpimentada de salvajes veranos de niño-indio con disciplinados inviernos en colegios de gran ciudad. A cuenta del río seco, antaño un modesto arroyo, le preguntaba por los cambios más radicales que había observado en el campo en las seis últimas décadas, que era lo que abarcaba su existencia. Y este fue su relato.

«Tengo recuerdos imborrables de mis veranos de niño. Nací en el 1958 y hasta 1974 los meses de julio a septiembre los pasaba en un cortijo en mitad de la nada, en el interior de un océano de salvajes montañas. Así pues, mis primeros 16 veranos fueron de monte. A pesar del aislamiento, no estábamos solos, porque entonces la Sierra estaba habitada y había un buen esturreo de cortijos y de chiquillos. De hecho, no recuerdo haberme aburrido nunca, salvo en aquellas interminables siestas sin sueño que nuestros mayores nos obligaban a hacer. Eran meses de inmersión, de contacto íntimo con la naturaleza, de movernos en libertad, casi desnudos, como auténticos salvajes.

Era un cortijo en mitad de la nada, en el interior de un océano de salvajes montañas, antes bastante desnudas y hoy ocupadas por un denso monte de pinos y encinas, con la salvedad de algunos calares

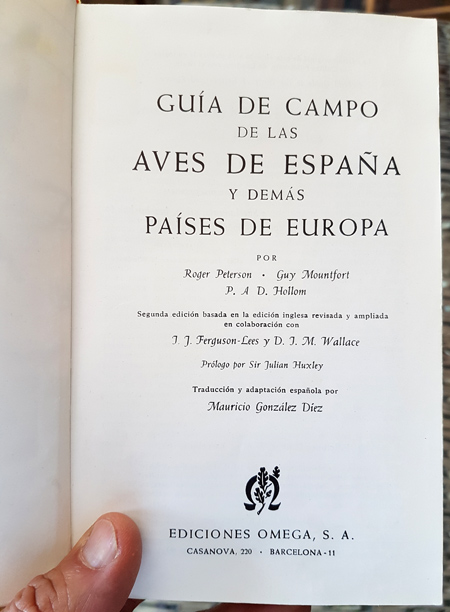

El ritmo de los días, dedicados a tareas, juegos y deberes, a partes iguales, venía impuesto por el reloj de las luces, pero también de los olores y de los sonidos. Amanecíamos con el canto del gallo, la algarabía de los gorriones en los tejados y el arrullo de las torcaces en los pinos de la umbría. Al salir a la placeta, un placentero olor a paja mojada nos daba los buenos días, cuando el sol aún no daba en los altos calares. Después del desayuno, tocaba regar a cubos arriates y macetas, revisar los animales, retirar los huevos y dar de comer a las perdices. Para ello, salíamos por los ruedos del cortijo a coger cigarrones. Conforme avanzábamos, llevábamos por delante bandadas de ellos, grandes y chicos, marrones y verdes. La capacidad de una lata de Colacao marcaba el tiempo que dedicábamos a esta tarea, poco. A continuación tocaba echar un buen rato de deberes, cuentas y lecturas, un esfuerzo que admitíamos disciplinadamente como algo natural que nos preparaba para la vida. A media mañana, cogíamos los barriles de agua, la cántara de leche y las bicicletas y nos íbamos para la mina-fuente del cortijo, que surtía a una alberca, que, a su vez, daba suministro a unas paratas de huerta y de frutales. El agua venía honda, del venero de un alto calar. Un agua cristalina, que dolía de fría. Tocaba, antes de nada, dejar la leche y otros alimentos perecederos en la gélida mina, nuestra nevera. Tras el encargo materno, buscábamos refugio en uno de nuestros escondites favoritos, una amplia choza (un hide se diría ahora), desde la que jugábamos a identificar por turnos, con una sobeteada «Guía de campo de las aves de España y demás países de Europa» (1967), a la «gente» que acudía al agua. Pájaros de mil tipos, camachos, verderones, jilgueros, pinzones, herrerillos, mirlas, comunistas (petirrojos), tórtolas, arrendajos, picapinos, palomas torcaces, las más desconfiadas, y muchos más.

Ese libro lo teníamos trillado, lleno de anotaciones de lugares y primeras fechas de observación de cada ave identificada

Cuando nos parecía (ya digo, eso del reloj no existía), levantábamos el acecho, y procedíamos al ritual de alimentar a las truchas de la alberca con pan duro. El fondo del estanque estaba cubierto de una selva de plantas acuáticas, entre las que nadaban zapateros, algún escurridizo renacuajo y, ya digo, varias truchas. El baño era nuestra siguiente actividad, y consistía en tirarse y salir del tirón por el lado contrario. Tras eso, con la piel enrojecida y dando tiritones, nos acercábamos a ver bichos más pequeños en la charca y el juncal del aliviadero, donde había un ranal impresionante. Los bordes del agua los recordaré siempre atestados de bandadas de abejas y de coloridas mariposas. Si prestábamos atención, sobrecogía el zumbido que hacían los vuelos de aquellas abejas.

Cuando comenzaban los retortijones de barriga y apenas hacíamos sombra, tocaba ir en busca de la comida, si bien algunas veces entrábamos furtivamente al huerto para coger de la mata un oloroso tomate o un pepino, que nos comíamos con sal gorda (¡qué bien nos sabían, por Dios!). Antes, cada uno, éramos varios hermanos, llenaba su barril de agua, que transportábamos en bicicleta hasta el cortijo. Allí, en una fresca despensa, se trasegaba el agua a las cantaras, que la conservaban casi tan fría como recién salida del venero. Después de la comida venía el enclaustramiento obligado de la siesta, aunque rara vez dormíamos. A esas horas el cortijo era un fresco refugio, mientras afuera una sofocante calma chicha invitaba a los hombres (pastores, carboneros, labradores, guardas, etc.) a interrumpir sus trabajos para refugiarse en las sombras y echar una cabezada junto a sus damajuanas de agua fresca. A esas inhóspitas horas todo el mundo dormitaba, con la excepción de las chicharras, que atronaban desde las altas copas de las acacias de la placeta. El fin de la reclusión venía marcado cuando las sombras de las ramas de las acacias empezaban a acariciar la pared del cortijo. ¡Estábamos deseándolo! Entonces salíamos de estampida a perdernos por los cerros y a enredar con mil trastadas de niños-indios, hoy inconfensables. Más tarde, tocaba ir al patio, bajo el que existía un aljibe de lluvia, para elevar a través de una bomba manual el agua a los depósitos de la cocina y de los aseos. A continuación, volvíamos de nuevo a la mina a recoger los alimentos que nuestra madre demandaba para la cena. Como se ve, el agua estaba detrás, de una u otra manera, de la mayor parte de nuestras actividades.

La gélida agua de la mina era nuestra nevera. Dos veces al día íbamos a ella, a llevar y a retirar alimentos

Con el anochecer el ambiente se volvía dulce y agradable. Parecía como si alguien hubiera dado al interruptor de un ventilador, que nos traía brisas frescas de pino, jara y mejorana. Entonces, poco a poco, comenzaban a dar la cara tímidamente las criaturas del monte, desaparecidas desde el alba, entre ellas bandadas de minúsculos y molestos mosquitos que se nos metían por los ojos. Pero también nos entretenía ver corretear los conejos a bandadas, uno de los sustentos alimenticios del mundo rural de aquellos años, en un monte ralo, carboneado y aclarado por el diente del ganado, que en nada se parece al cerrado y espeso de hoy.

Para mí, esa hora azul (junto al amanecer) era el momento más placentero del día, pero no el más mágico, que llegaba con la fría noche. El mundo de las sombras, siempre misteriosas, iba echando su capa sobre los altos calares, dejando a oscuras poco a poco el mar de montañas que se extendían a nuestra vista. Entonces se alzaba el telón de los conciertos. En el humedal de la fuente croaban las ranas, que parecían competir con los grillos. Y entre medias, daban un toque de misterio los autillos. Faltaban los lobos, aunque recuerdo noches con los pelos como escarpias cuando se dejaban sentir feroces aullidos de perros cimarrones. En mitad de la nada, sin luz eléctrica, sin pueblos, ni carreteras y dentro de un océano de negras montañas, refulgían con enorme intensidad las estrellas del firmamento. Tal era su fuerza que al momento hacíamos sombra y podíamos movernos por el campo como auténticos bichos montunos. Entonces, en la más completa oscuridad, caías en la cuenta de la cantidad de luciérnagas o «gusanos de luz» que iluminaban arriates y setos, que nunca supimos de donde salían.

Tras la cena venía la tertulia en la placeta. Para esas horas el fresco rascaba. Era el momento de echar unas cartas en jersey a la tenebrosa luz de un lumogás colgado de la fachada. A su mísera luz acudían bandadas de mosquitos, «palomicas» y mariposas nocturnas (y también escarabajos voladores). Lo hacían en tal número que algunas veces nos dejaban casi a oscuras. En el ritual de la naturaleza, tocaba ahora el turno de las salamanquesas, que nos admiraban con su destreza y elegancia en el arte de la caza. La hora de retirarse a la cama era otro suplicio similar al de la siesta. Antes, reservaba el último suspiro del día a contemplar el cielo cuajado de estrellas tumbado sobre una vieja manta del ejército. El firmamento, el universo, la inmensidad o el infinito eran pensamientos que acudían sin llamarlos a mi mente. Exactamente igual que lo siguen haciendo hoy, 60 años después, sin que haya avanzado ni un milímetro en las respuestas a nuestra existencia.

Podría seguir contándole muchas más cosas de aquellos años de libertad en la naturaleza que tanto influyeron en mi vida. En fin, recuerdos y nostalgias de tiempos pasados. Pero ahora que caigo, creo que no le he respondido a lo que me preguntó sobre los cambios más radicales del ayer al hoy. Verá, casi nada de lo que le he contado queda. La infancia se fue, los cortijos entraron en abandono y ruina, las gentes del campo emigraron, las hazas y las huertas las engulló el monte, el ganado desapareció, muchas aguas se secaron y casi todo el bicherio se perdió. Como ve, nada bueno. Ahora esas sierras son parque natural y el territorio goza de mayor protección, con un monte espeso que se ha llenado de jabalíes, cabras monteses y descarados zorros, animales que antes no existían. Son los nuevos habitantes que han venido a sustituir a los que se fueron para siempre. De esos, los que más echo de menos son los conejos (los había a espuertas), las bandadas de perdices y la «gente» que acudía a las fuentes: los pájaros, las ranas, las mariposas y las abejas. Aunque no eran de nuestro agrado, también se fueron perdiendo moscardas, avispas y tábanos, aquellos temibles moscardos que más que picar mordían. Tampoco se ven culebras (había muchas) ni luciérnagas, ni las bandadas de cigarrones, ni los cientos de «palomicas» que acudían al lumogás ¿Dónde estarán?

¿Qué habrá pasado con las luciérnagas? En mis veranos de niño eran muy abundantes. Posiblemente su ausencia sea indicativa de una mayor sequedad ambiental unida al empleo de plaguicidas

No acierto a saber lo que está pasando, porque los hombres se fueron y en muchos kilómetros a la redonda no se echa ningún veneno, no hay contaminación del aire…Algunas veces he pensado que quizás la culpa la tuviera la escasez de aguas, pero cuando repaso las pocas agüillas que todavía quedan, veo con desazón que apenas acude ningún pájaro a ellas y que no hay tampoco abejas, ni mariposas, salvo esas horrorosas palomicas de los chaparros que ahora son plaga en muchos montes. Es evidente que la naturaleza no funciona por islas, por parques o por reservas indias. Que estamos en una casa común, en la que cualquier alteración a cientos de kilómetros de distancia afecta, pronto o tarde, mucho o poco, a algo, que a su vez va trastocando la cadena de la vida. Solo hay unos bichos que parecen extraterrestres, las hormigas. Da la impresión que son ajenas a todo, que son indestructibles. Hay las mismas de siempre, de las chicas y de las grandes. ¿Usted entiende eso?»

Y allí, en aquél lecho de guijarros secos, me despedí de mi amigo el campero. Imagino que muchos de su edad que hayan tenido la paciencia de llegar leyendo hasta aquí se habrán sentido identificados con sus viejos recuerdos. No en vano, fueron las vivencias de muchos niños del mundo rural de antaño. También coincido con su reflexión final. «No hay apenas fronteras, no hay barreras, no hay reservas indias, no hay espacios a salvo, ni protegidos. Estamos en una casa común, en la que todo es un continuo».

Deja una respuesta